L’huile de palme n’est certainement pas le produit le plus aimé de tous. Il existe toute sorte d’informations contradictoires les unes les autres sur ce produit millénaire.

Avant tout, qu’est-ce que l’huile de palme ?

L’huile de palme provient de la pulpe des noix du palmier à huile Elaeis guineensis après extraction. C’est le premier corps gras végétal le plus consommé au monde. Elle peut être produite de façon industrielle ou artisanale selon ses trois variétés : dura, pisifera et tenera. Sa production industrielle (tenera, issu du croisement dura x pisifera) est surtout destinée aux multinationales agroalimentaires ou à la fabrication de biocarburant.

En Afrique, sous le nom “huile rouge”, ce sont plutôt des palmiers à huile de type sauvage (dura, non planté par l’homme), une production artisanale, des exploitations familiales avec des cultures associées et des palmeraies semi-sauvage que l’on rencontre.

Là-bas, elle est essentiellement destinée à la cuisine de recettes traditionnelles, à guérir certaines maladies et à soutenir l’économie locale. Ce n’est pourtant pas ce pourquoi l’huile de palme est le plus connue dans le monde.

L’huile de palme est plutôt connue pour être le produit qui cause le cancer, dont l’exploitation encourage la dégradation de la biodiversité et l’accaparement des terres. Cette vision de l’huile de palme est toutefois principalement présente que dans les pays occidents où il est très rarement question de l’huile de palme à l’état naturel.

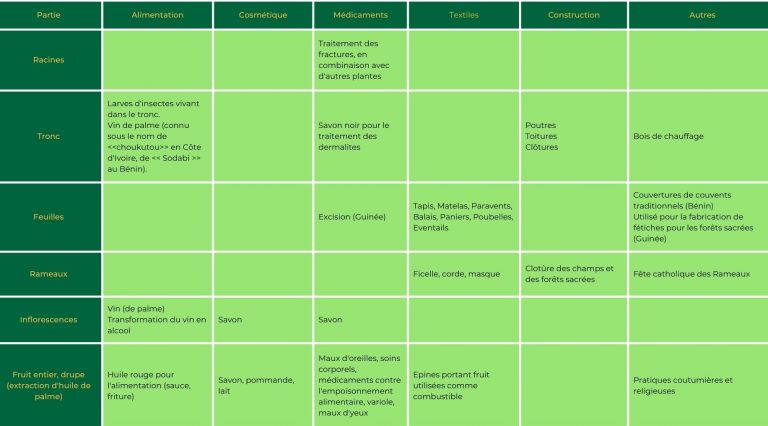

Autrement appelé “arbre de vie” dans certains pays d’Afrique, le palmier à huile dont est extraite l’huile de palme sert dans son entièreté, de ses feuilles à ses racines. C’est donc un véritable patrimoine pour les paysans dans les zones où elle est produite.

Avec la demande sans cesse en hausse d’huile de palme dans le monde, la production artisanale et ses vertus traditionnelles sont fortement menacées. Après la dégradation de centaines de milliers d’hectares en Asie du sud-est, les multinationales d’exploitation d’huile de palme se tournent de plus en plus vers l’Afrique. Au Liberia par exemple, c’est 10% du total des terres qu’a acquis une multinationale d’exploitation malaisienne d’huile de palme. On peut donc légitimement se poser plusieurs questions : l’huile de palme africaine pourra-t-elle continuer à être produit par les paysans africains ? Sera-t-elle désormais produit que par les multinationales et destinée à l’industrie agroalimentaire et à la fabrication de biocarburant ? La production par des paysans dans des exploitations familiales comprenant une variété de cultures et des palmeraies semi-sauvages pourra-t-elle continuer ? Pour mettre en place de vastes plantations industrielles, les paysans seront-ils expulsés de la terre de leurs ancêtres ?

Ces questions peuvent bien évidemment se poser aussi pour l’exploitation d’huile de palme dans certains pays de l’Amérique du Sud et de l’Asie du sud-est.

L’huile de palme traditionnelle dont il est question ici, fait surtout référence à celle produite en Afrique. Toutefois, quelques références seront faites à certains pays du continent.

I. Histoire de l’huile de palme

Les traces les plus anciennes de l’huile de palme datent de 5000 ans. Elles ont été retrouvées à Abydos, en Egypte.

L’huile de palme est originaire des forêts tropicales humides de l’Afrique de l’Ouest. Là-bas, elle est utilisée comme aliment et remède. En effet, depuis des générations, les africains font usage de l’huile de palme pour produire des huiles végétales, du vin, des médicaments et de nombreux autres produits. Elle contribue à faire tourner l’économie locale, à améliorer les cultures et la vie quotidienne des populations locales, d’où l’appellation “arbre de vie”.

Dès le XIXe siècle, l’huile de palme est massivement utilisée en Europe comme lubrifiant pour moteurs, et dans la fabrication de bougies, savon et margarine.

Elle est ensuite utilisée pour produire de la glycérine utilisée dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique. Le développement des huiles minérales et les dérivés du pétrole vont toutefois progressivement réduire son usage dans ce cadre.

Elle va ensuite connaître un essor au début du XXe siècle dans le domaine de l’industrie alimentaire. C’est d’ailleurs son principal débouché de nos jours, mais aussi ce pourquoi elle est le plus décriée.

II. Avènement de l’industrialisation

Il n’a pas fallu plus de 50 ans pour que l’huile de palme se propage dans le monde entier. Si dans le passé, pour en consommer, il fallait se rendre en Afrique de l’Ouest ou du Centre, de nos jours, il est plutôt difficile de l’éviter.

Certaines études constatent même qu’elle est la composante d’un produit sur deux dans les supermarchés.

Malgré les critiques dont elle fait l’objet, la demande en huile de palme demeure insatiable. Selon les estimations, elle cumule 1,5 million de tonnes par an depuis le milieu des années 1980 et l’on estime son volume à plus de 50 millions aujourd’hui. L’huile de palme représente ainsi plus de la moitié de la consommation mondiale totale des huiles et des graisses.

Cet essor fulgurant a une explication simple : l’huile de palme se vend à un prix abordable par rapport aux autres types d’huile de la culture oléagineuse (palmier à huile, soja, colza et tournesol). C’est une des conséquences d’un changement de politique et de réglementations nationales.

En effet, les marchés nationaux de l’huile végétale étaient souvent dominés par des sources de matières grasses locales grâce à la protection des producteurs d’huile, notamment, par la limitation des importations d’huiles bon marché. Avec les accords de l’OMC, signés par la plupart des pays, et une multitude d’accords bilatéraux de libre-échange, les États sont plus que jamais ouverts à l’importation de toute sorte de produit, dont les huiles végétales.

Cette ouverture à une importation massive a donc contribué une baisse du coût de l’huile de palme dans les pays africains. Les consommateurs semblent être en effet plus intéressés par le prix que par la qualité de l’huile.

Mais si le prix de l’huile de palme importé de l’Indonésie et de la Malaisie est bas, c’est parce que les entreprises utilisent un mode de production très industrialisé.

III. Conséquences de l’utilisation de l’huile de palme dans la grande industrie

A. Conséquences du libre échange sur les économies locales

Ces exportations massives d’huile de palme a eu des conséquences fâcheuses sur les petits producteurs dans les pays importateurs en Afrique, en Inde et Amérique du Sud.

En Inde par exemple, dans les années 1980, les importations étaient toutes interdites au profit de différents programmes gouvernementaux pour établir une autosuffisance nationale en matière de production d’huile végétale. L’augmentation des prix pour les produits locaux a alors encouragé les agriculteurs à développer les oléagineux, ce qui a eu pour conséquence l’essor de la production des cultures traditionnelles d’huile végétales. Cette transformation locale des huiles a aussi permis la création de milliers d’emplois dans ce pays.

Les choses ont toutefois changé à partir de 1994 quand, sous la pression de la Banque mondiale et dans le cadre de ses obligations vis-à-vis de l’OMC, l’Inde s’est peu à peu ouvert aux importations d’huiles végétales. Dès lors, le pays a connu un fort afflux d’huile de palme importée pendant que la production des oléagineux traditionnels baissait. C’est ainsi que, avec un droit de douane qui fluctue autour de zéro, l’Inde devenue l’un des plus grands importateurs et consommateurs d’huile de palme dans le monde.

Cette observation est pareille pour les pays producteurs d’huile de palme en Afrique. Ceux-ci ont en effet vu le prix des huiles végétales locales baisser au cours de ces dernières décennies. En Guinée par exemple, l’huile de palme traditionnelle qui était vendue plus cher s’est vu dévaluer par la présence de multiples types d’huile végétale importée moins chère.

B. Explosion de la consommation des aliments transformés

C’est presque contre-intuitif, mais important de savoir que les ventes de produits alimentaires transformés augmentent d’environ 29% dans les pays à revenu faible, et de seulement 7% dans les pays à revenu élevé.

En effet, les aliments transformés sont notamment composés de graisses. L’huile de palme est la source de graisse la plus abordable du marché, donc plus la consommation d’aliments transformés croît, plus la production d’huile de palme croît aussi.

En Amérique, plusieurs pays sont frappés par cette surproduction d’huile de palme. En Mexique par exemple, à la suite de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) entré en vigueur en 1994, a permis à des sociétés multinationales de s’installer pour prendre le contrôle de l’approvisionnement alimentaire du pays. Depuis lors, le taux de l’obésité a fortement augmenté, allant jusqu’à dépasser celui des États-Unis.

En Colombie, en Équateur et au Honduras, les populations autochtones qui vivaient de culture vivrière dans certaines zones de ces pays ont été déplacés par la force, la coercition et des fois le massacre pour que puisse s’installer ces multinationales.

C. L’accaparement des terres

En Afrique, la production et la transformation de l’huile de palme est majoritairement fait à petite échelle, et ce sont des millions de paysans, surtout les femmes qui le font. Néanmoins, puisqu’il y a de moins en moins de terres disponibles en Indonésie et en Malaisie, les grandes entreprises d’huile de palme de ces pays se rabattent progressivement sur les terres africaines. Ces multinationales souhaitent utiliser ses nouvelles terres pour produire une huile de palme bon marché destinée essentiellement à l’exportation alors que la plupart de ces terres sont déjà occupées par des populations locales et des paysans, dont certains cultivent déjà du palmier à huile destiné aux marchés locaux. Ces entreprises viennent alors avec l’argument de vouloir exploiter ces forêts et non de faire de la culture du palmier à huile, même si cela demeure leur objectif final.

Cette vague d’accaparement peut être illustrée par la situation en Afrique centrale et occidentale. Au cours des quinze dernières années, des entreprises asiatiques et européennes ont signé plus 60 contrats portant sur près de 4 millions d’hectares dans ces zones. Les autochtones n’ont alors pas tardé à s’opposer à l’accaparement de leurs terres malgré la répression organisée par les autorités.

En Afrique de l’Ouest par exemple, c’est environ 10% du total des terres du Libéria qu’a acquis la société d’exploitation malaisienne Samling. Elle a amené les communautés locales à signer des contrats sur 75 ans qui leur donnait le droit de pouvoir convertir ces terres en plantations de palmier à huile après les opérations dites de “foresterie”.

On peut facilement s’apercevoir que l’essor des plantations de palmiers à huile est totalement dépendant de la capacité des entreprises productrices à convaincre les populations à se débarrasser de leurs terres. L’opération n’est pas toujours facile puisque les paysans se rendent compte assez rapidement que ces plantations génèrent peu d’emplois, ne prennent pas en compte la biodiversité et la valeur culturelle de ces terres.

Les multinationales, pour contourner le refus de ces populations autochtones, passent alors directement les gouvernements nationaux pour conclure les transactions foncières sans même aviser les communautés concernées.

D. La monoculture au détriment de la biodiversité

Les populations locales perdent énormément dans cette vague d’accaparement. Elles sont privées de ressources vitales en terres et en eau pour leurs besoins et ceux des générations futures. Quant aux emplois créés par ces plantations, les mieux rémunérés sont le plus souvent occupés par des personnes extérieures à la communauté, et ceux qui reviennent à la population locale ne sont que saisonniers, sont mal payés et dangereux.

Contrairement à ces grandes exploitations en monoculture, la production d’huile de palme à petite échelle développent des marchés et s’organisent en coopératives pour produire des produits de qualité à des prix décents. La grande expansion des plantations de palmier à huile constitue donc une menace sérieuse pour ces agriculteurs qui se retrouvent privés non seulement de leurs terres, mais aussi de leurs marchés locaux.

Contrairement à ces grandes exploitations en monoculture, la production d’huile de palme à petite échelle développent des marchés et s’organisent en coopératives pour produire des produits de qualité à des prix décents. La grande expansion des plantations de palmier à huile constitue donc une menace sérieuse pour ces agriculteurs qui se retrouvent privés non seulement de leurs terres, mais aussi de leurs marchés locaux.

IV. Topo sur le marché actuel

Les entreprises productrices d’huile de palme ont vu leur bénéfice augmenter de façon exceptionnelle grâce à la forte demande mondiale. Ces sociétés sont alors devenues des placements idéals pour les banques, les fonds de pension et autres acteurs financiers en recherche de profit de manière tout à fait opportuniste. Ces avantages financiers amènent les grandes sociétés productrices d’huile de palme à créer encore plus de plantations. Il n’est donc pas du tout facile de savoir si l’expansion spectaculaire des plantations d’huile de palme à travers le monde est encouragé par la demande mondiale ou par une simple recherche de profit.

Entre 2000 et 2008, on estimait que rien qu’en Indonésie, 12,5 milliards d’USD ont été utilisés pour développer l’industrie du palmier à huile². L’essor de ce marché est peut-être illustré par la levée de fonds de 3,3 milliards qui a eu lieu en 2012 en faveur de la Felda, une société d’huile de palme de l’État malaisien. Cela a permis à l’entreprise de se lancer dans l’acquisition de nouvelles terres pour des plantations de palmier à huile et d’hévéa en dehors de la Malaisie.

Grâce à des vidéos de reportage sur les dégradations que cette industrie de l’huile de palme cause, plusieurs ONG se sont levées pour la dénoncer depuis. Cela a amené les acteurs de cette industrie à fournir un effort d’encadrement du secteur.

A. La certification RSPO

En réponse aux cris de protestation contre les dérives des multinationales qui gèrent les exploitations d’huile de palme dans le monde, il s’est avéré nécessaire de créer une structure qui juge de la durabilité de l’huile de palme que produisent ces sociétés : la RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil, Table ronde sur l’huile de palme durable). Cette association rassemble des parties prenantes issues du secteur de l’industrie de l’huile de palme elle-même. Alors qu’elles supportent le plus les conséquences de ces exploitations, les communautés locales ne participent quasiment pas à cette table ronde.

Son but est de promouvoir la croissance et l’utilisation des produits durables du palmier à huile par l’établissement de normes mondiales crédibles, et l’engagement des parties prenantes. Cette certification est cependant très critiquée par certaines ONG et par les populations vivant dans les lieux d’exploitation de l’huile de palme destinée aux industries.

Dans les faits, la certification est venue encourager le phénomène d’accaparement des terres par la légitimité qu’elle confère aux entreprises qui s’attèlent à ce genre de pratique.

Par ailleurs, la RSPO est loin de mettre en cause la logique de l’industrie de l’huile de palme qui est la grande expansion des plantations grâce à une monoculture intensive. L’objectif qu’elle se fixe est plutôt de réguler ce marché pour une qu’existe sur le marché une huile de palme plus durable.

Pourtant, plusieurs études prouvent le fait que la monoculture, selon l’échelle à laquelle elle est utilisée, est un aspect essentiel pour juger de la durabilité d’un produit. En effet, la surexploitation répétée d’une seule et même espèce végétale rend le sol plus facilement fragilisé et érodé : elle pompe tous les nutriments dont elle a besoin pour croître. Cela affecte également l’écosystème naturel, donc les micro-organismes, les insectes ou autres différentes espèces.

Malgré les efforts de certaines organisations pour promouvoir une production d’huile de palme plus durable, les consommateurs ont souvent du mal à distinguer les marques qui respectent l’environnement et les droits des travailleurs des marques qui ne le font pas. Heureusement, il existe une alternative à l’huile de palme conventionnelle : l’huile de palme sauvage et durable produite par des communautés locales en utilisant des pratiques agricoles traditionnelles.

V. L’Afrique présente une autre facette de l’huile de palme

Si l’huile de palme est communément associée à la déforestation et aux grandes exploitations, en Afrique, c’est tout autrement qu’elle est considérée. Sur ce continent, l’huile de palme est surtout un ingrédient essentiel dans la cuisine locale et sa production sert dans la majorité des cas les intérêts des paysans bien plus que ceux des banquiers. C’est du fruit du palmier à huile que de nombreuses familles du continent noir se nourrissent et gagnent leur vie. Cela se passe depuis des siècles puisque l’Afrique est le berceau de cet arbre.

La plupart du temps, ce sont des familles individuelles qui s’occupent de ces palmeraies sauvages ou semi-sauvages que l’on retrouve principalement dans des zones forestières. Elles sont transmises de génération en génération comme le veulent les coutumes locales.

Les agriculteurs peuvent associer, à la culture de l’huile de palme brute originelle, d’autres cultures telles que le café, les arachides, les bananes, le cacao et les ananas. Les plantations industrielles ne permettent pas ce genre de diversité de produits.

A. Huile de palme Dura, catégorie d’exception en Guinée

En Guinée, le type d’huile de palme que l’on rencontre en abondance est tout à fait différent des variétés cultivées ailleurs. La variété dura occupe la plus grande partie de l’huile de palme produite dans le pays. Il s’agit de la variété traditionnelle qui pousse à l’état sauvage. Elle est donc différente de celle issue du croisement à haut rendement utilisée dans les grandes exploitations. Cette variété présente un rendement nettement inférieur à celui des variétés hybrides (tenera). Néanmoins, elle est préférée pour son adaptation aux autres cultures et pour la qualité de l’huile de palme qui en sort. Celle-ci se vend d’ailleurs à un prix bien plus élevé par rapport à tout autre type d’huile de palme sur les marchés locaux.

Cette catégorie d’huile de palme, consommée sur toute l’étendue du territoire guinéen, a une belle réputation auprès des consommateurs des pays voisins et au-delà en raison de son goût spécifique. C’est l’huile de palme la plus prisée, mais aussi la plus chère sur le marché de l’huile de palme traditionnelle.

C’est la région de la Guinée forestière qui rassemble le bassin de production le plus important de cette variété.

1/ Une reproduction naturelle

La reproduction se fait au gré du hasard par les hommes et les animaux qui abandonnent les noix de palmes qui germent alors un peu partout dans les forêts. En effet, pendant la cueillette du régime et son égrenage en brousse, de nombreuses graines chutent et se dispercent partout. Cela favorise donc le renouvellement des palmiers et leur dissémination autour des villages. Les animaux sont aussi à la base de cette dissémination involontaire des graines (singes, oiseaux, etc.).

2/ Une extraction totalement artisanale

L’opération d’extraction de l’huile rouge est totalement artisanale. Pour obtenir cette huile de palme naturelle, brute et non transformée, on peut identifier 7 principales étapes dont : égrappage des régimes, l’égrenage, le vannage ou tri des noix de palme, la stérilisation par la cuisson des noix, le dépulpage, la cuisson de la solution et enfin le recueil de l’huile.

Il est néanmoins important de savoir que pour remédier à la pénibilité des tâches d’extraction qui sont en majeure partie manuelles, les paysans s’équipent de plus en plus en matériels motorisés comme les malaxeurs et les presses à huile.

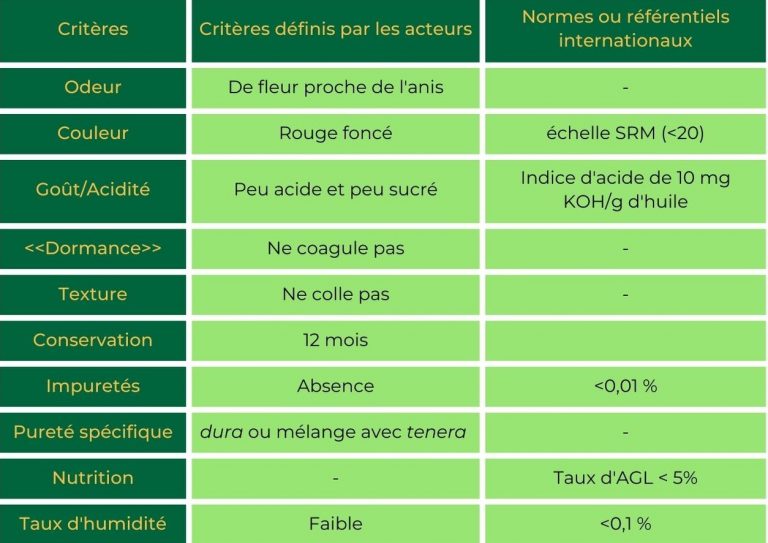

3/ La qualité

La qualité de l’huile de palme dura sur les marchés locaux est généralement estimée en fonction de ses itinéraires techniques, de la production à la commercialisation, sans oublier l’extraction.

4/ Une filière artisanale d’huile de palme ancrée dans l’économie locale

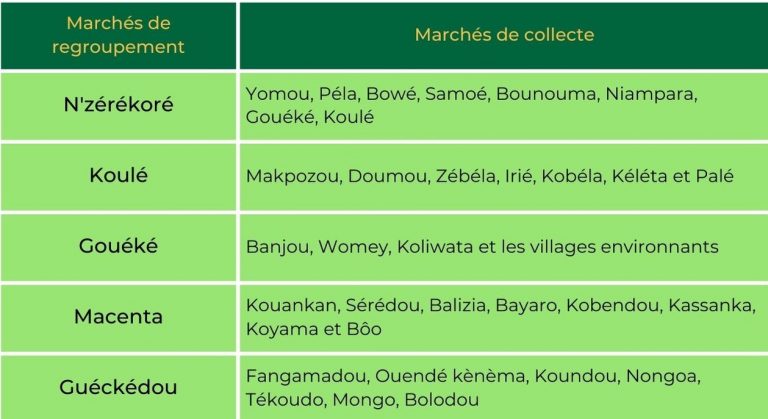

L’huile de palme dura est produite uniquement dans la région de la Guinée forestière, dans le sud du pays. Les zones de N’zérékoré, Macenta, Yomou et Diécké sont les bassins de production majoritaires de la région. Avant d’atteindre ces bassins de production qui sont plutôt des grandes villes à l’échelle de la région, l’huile de palme est collectée sur différents marchés dans les villages.

Dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest, les paysans producteurs d’huile de palme protègent systématiquement les palmiers à huile traditionnels. Pour cela, ils entretiennent de façon régulière les alentours et mettent en place des règles coutumières pour contrer l’action des feux de brousse ou tout autre dégâts pouvant causer la disparition des plants.

Les observations montrent que la filière de l’huile de palme artisanale en Guinée est une activité économique ayant une très grande portée. Son essor profite à différentes familles paysannes de la Guinée Forestière et de la Basse Guinée : les producteurs, transformateurs et commerçants.

Le vin de palme 100% naturel obtenu à partir du palmier à huile est très apprécié par les populations de la Basse-Côte et de la Guinée forestière. Ce vin très souvent revendu dans des bouteilles dans différents lieux de rassemblement pour les fêtes traditionnelles se retrouve de plus en plus dans les hôtels et partout.

Une fois l’extraction de l’huile de palme terminée, les fibres et les palmistes vont servir de combustibles à la cuisine, surtout pendant la cuisson de l’huile de palme. Arrivé à ce stade, le palmier à huile continue d’être utile puisque la cendre qui découle de cette combustion va servir de fertilisant pour les sols.

L’exploitation de l’huile de palme représente donc un véritable enjeux économique. En effet, elle permet de maintenir l’équilibre des familles paysannes au vu des nombreuses opportunités d’exploitation et d’usage qu’elle renferme.

En grande partie gérée par les femmes, hormis la cueillette qui demeure la tâche des hommes pour des questions pratiques, l’exploitation d’huile de palme rouge mobilise tous les bras valides des villages, intégrant ainsi la culture locale.

B. Le palmier à huile, bien plus qu’un arbre à huile de palme

En Afrique, le palmier à huile est utilisé dans son intégralité. Pour les populations qui en font la culture. Des feuilles aux racines en passant par le tronc, toutes les parties du palmier à huile sont utilisées. Il ne s’agira cependant pas du tout de couper l’arbre, mais de se servir utilement de ses différentes parties.

C. Une préférence approuvée

En Côte d’Ivoire, l’huile de palme rouge conserve sa place d’huile végétale la plus populaire. Elle donne une couleur et un goût particuliers qui rappellent le côté traditionnel tant apprécié dans la cuisine ivoirienne.

Il existe certes de l’huile de palme ultra-raffinée sur le marché local en provenance de plantations industrielles et d’usines modernes, et celle-ci a d’ailleurs en partie conquis des parts de marché au détriment des producteurs traditionnels. Toutefois, malgré un prix plus élevé, les consommateurs affichent une préférence pour l’huile de palme traditionnelle.

Selon une étude menée à Abidjan dans différents ménages, on a constaté que les abidjannais consommaient huit fois plus d’huile de palme traditionnelle que d’huile de palme raffinée industriellement alors même que cette dernière coûte un tiers moins cher. L’étude montre aussi que les consommateurs de la ville ont une préférence pour une huile de palme qui provient effectivement de palmiers à huile sauvage ou semi-sauvage (”graines africaines”, “graines de l’homme noir”) qu’une issue de variétés modernes à haut rendement (”sodepalm”). Ces populations font aussi une distinction entre les différents territoires où l’huile de palme est produite, avec une préférence pour les régions où il n’existe pas encore de plantations de variétés modernes. La préférence est encore plus affichée pour les vendeurs qui achètent leur huile de palme, sans intermédiaires, dans les villages qui la produisent.

En plus des amandes et de la haute qualité d’huile de palme produite, les palmiers à huile traditionnelle en Afrique présentent d’autres usages. À la différence des palmiers à huile moderne cultivés dans les grandes plantations, les paysans africains utilisent toutes les parties du palmier à huile traditionnelle, de ses racines à ses branches.

Des enquêtes plus récentes au Cameroun sur la consommation, la perception et les utilisations de l’huile de palme rouge chez les ménagères et restauratrices de Yaoundé a rapporté les mêmes faits. L’huile de palme rouge, brute, issue des plantations sauvages et semi-sauvage et associée à une localité, est plus appréciée que l’huile de palme rouge ou désodorisée produite en usine.

Le savoir-faire artisanal dans la production du palmier à huile est un atout précieux, un patrimoine qui doit être préservé afin de protéger la biodiversité de la Guinée et d’autres régions d’Afrique. Tandis que le système industriel emploie relativement peu de travailleurs locaux et contribue lourdement à la destruction des forêts, l’exploitation traditionnelle est profondément ancrée dans le mode de vie des paysans.

Ce système traditionnel permet d’obtenir des produits de qualité, et apporte des revenus à des millions de personnes (en particulier des femmes) qui participent à la récolte, à la transformation et à la commercialisation de l’huile de palme, des amandes et du vin de palme.